|

e34 茶碗

茶を飲むための器を茶碗と言います。

時代の好みを映してさまざまなものがございます。

【主だった茶道史年表】

| 時代 |

茶道関係事項 |

茶碗 |

| 平安時代 |

最澄、唐より茶実を将来し、近江に植える。 |

|

| 鎌倉時代 |

栄西が浙江省から帰朝、抹茶習俗が武家文化によって流行する。 |

中国渡来(唐物)青磁・白磁・天目 |

| 南北朝時代 |

闘茶の会が盛んに催される。 |

瀬戸で天目や青磁に習った

茶碗が焼かれる。 |

| 室町時代 |

村田珠光によって『侘び茶』の方式がうまれる。 |

室町末期、美濃で黄瀬戸・志野など

侘び茶の作ぶりの茶碗が焼かれる。 |

| 戦国時代 |

境の町衆、武野紹鷗(たけのじょうおう)が文化的社交場とした。

千利休が武野紹鷗に入門する。

|

利休好みの長次郎の楽茶碗が焼かれる。 |

| 安土・桃山時代 |

千利休が天下一の宗匠になる。 |

古田織部の沓形茶碗が焼かれる。 |

| 江戸時代 |

大名の多くが茶の湯を嗜んだ。

利休の孫宗旦の

次男(武者小路千家)三男(表千家)四男(裏千家)三千家となる。

|

国内各地で釜がおこり

地域の特色を生かした茶碗が

焼かれる。 |

【主だった茶碗の形状】 こちらをクリックして下さい。→

|

|

|

|

|

| 天目形 |

井戸形 |

馬盥

(ばだらい) |

椀形 |

|

|

|

|

| 平形 |

銅締形 |

半筒形 |

沓形 |

|

【茶碗の部位】

茶の湯に用いる茶碗は美術品です。

傷つきやすいものもありますので、指輪・ネックレスなどははずして、

あまり重ねる事はせず、拭くときは柔らかい布で拭きましょう。

茶道は道具を楽しむ魅力もあります。

ー参考文献ー「茶道入門」 田中仙翁

|

|

file31 千家十職

先日、日本の伝統工芸を支えてきた匠を紹介した番組がございました。

その時の「菊炭」の美しいこと、棗の木地の薄く見事なこと。

勉強させて頂くことにしました。

風炉のお茶室です。

茶道千家の流れを汲む茶の湯の道具を代々にわたって制作する人々を、

『千家十職』とよばれています。

|

| 永楽家(永楽善五郎)・・京都 |

土風呂・焼物師 |

土風炉・伝世品の写し茶碗・花入等の制作 |

| 大西家(大西清右衛門)・・京都 |

釜師 |

茶釜などの制作 |

| 奥村家(奥村吉兵衞)・・京都 |

表具師 |

軸装・風炉先屏風や紙釜敷の制作 |

| 黒田家(黒田正玄)・・京都 |

竹細工・柄杓師 |

柄杓・台子・香合・花入など竹を使う茶道具の制作 |

| 駒沢家(駒沢利齋)・・京都 |

指物師 |

棚・香合・炉縁などの制作 |

| 土田家(土田友湖)・・京都 |

袋師 |

元々は仕服を生業としていました。

茶入の仕覆・服紗などを制作 |

| 中川家(中川浄益)・・大津 |

金もの師 |

元々は越後で甲冑・鎧を作っていました。

鉄を鋳造した槌物や鋳物が主

風炉・釜・水差・建水・蓋置などの制作 |

| 中村家(中村宗哲)・・京都 |

塗師 |

元々は蒔絵を施した家具などを製作

茶道具の棗などの制作 |

| 飛来家(飛来一閑)・・京都 |

一閑張細工師 |

中国の出身の飛来一閑の創業

棗・香合などの制作 |

| 楽家(楽吉左右衛門)・・京都 |

茶碗師 |

楽焼の茶碗などの制作 |

|

次の時代の人のために材料の土を残し、木を残していく。

家を継承していくことは大変な事だと思います。

私たちが興味をもつ事も、時代の継承に繋がるのかもしれません。

ー 参考文献 ー 「茶道入門」田中仙翁 三省堂

ー 写真提供 ー 味岡松華園

|

|

file28 大寄せ茶会

以前、File18野点を紹介させて頂きました。今回は大人数のお客様を招いて茶室でのお茶会です。

春と秋は大寄せの茶会が各地で開かれています。

敷居が高いなどと思わずに是非一度行ってみて下さい。

とりあえず、こちらの3品を持っていれば大丈夫です。

|

①扇子・・一般の扇子よりは小形のもので、挨拶や

道具の拝見などの時使う。

②懐紙(かいし)・・お菓子や懐石をいただく時使う。

③菓子切り・黒文字(くろもじ)・・お菓子をいただく時使う。 |

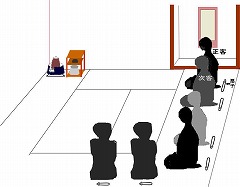

だいたいこの様な流れになります。流儀によっては多少違いがあります。

|

|

|

①

・入り口で受付をします。

・受付がすんだら待合に入ります。

・連客が揃ったら茶室に通されます。

・お茶室に通され、自分の席が決まったら

扇子を自分の後ろに置きます。

|

②*1.

・亭主が挨拶に出てこられます。この時扇子を前に出し

正客の挨拶の後、次客以下も一礼をします。

挨拶がすむと扇子は元の後ろへ置きます。

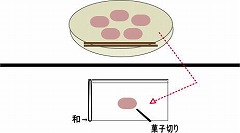

・お菓子を運んで下さったら、お隣の方に「お先に」と言って

懐紙を膝前に出して、菓子を懐紙にのせます。

・菓子鉢をお隣に送ります。

・懐紙ごと取り上げ適当な大きさに切ってお召し上がり

下さい。

|

|

|

|

|

|

③

・茶碗を持って来て 下さった方に

お礼の挨拶。 |

④

・茶碗を畳縁内、隣との

間に「お先に」とご挨拶。 |

⑤

・お点前ちょうだい

いたします。 |

⑥

・軽くおしいただき

ます。

・茶碗を向から

手前に二回回す。

・お茶を数口で飲む。

・茶碗の飲み口を

軽くふく。

・飲む時逆に二回

向こう側へ回す。

|

⑦

・畳の縁の外側に

置きます。

・両手をついて

茶碗全体の形を

見ます。

|

|

煩雑そうですが「いただきます。」「ごちそうさま。」と日常生活と同じです。

若い人が「着物は好きだけど着る機会がない。」とよく仰います。

お茶会はよい機会です。もちろん洋服だって大丈夫です。

*亭主(ていしゅ)・・・茶会の主催者。

ー参考文献ー「まんが茶道入門」千 宗之

|

|

File25 茶庭

茶庭とは、必ず茶席があり茶事を催します時に必要な庭のことです。

利休居士が出られて以降、桃山時代以後本格的に発達しました。

|

渡四分に景六分 |

渡はある地点から別の地点へ移動する実用的役割

景は目に映る景色や状態を鑑賞的役割 |

茶庭は小堀遠州の頃からはこのように使われています。

書院庭園は飛石、石灯籠、蹲踞など茶庭の影響を多くうけておりますが、

景八分か九分のような感じのものが多いようです。

茶庭の様子は、場所によって本当に色々です、一例として紹介させて頂きます。

画像をクリックすると大きくなります ↓

|

[有名な茶庭]

| 待庵(たいあん)国宝 |

妙喜庵(京都府)・・見学は事前の申し込み |

千利休が作られた。

日本最古の茶室 |

| 遼廓亭(りょうかくてい) |

仁和寺(京都市)・・見学は事前の申し込み |

尾形光琳の茶室。

蹲踞が見所。 |

| 孤篷庵(こほうあん) |

大徳寺(京都市) |

小堀遠州侯のを松平不昧公が

改造されたもの。

寄せ燈篭・手水鉢が見所。 |

| 安楽庵(あんらくあん) |

高田専修寺(三重県)・・見学は事前の申し込み |

待合付近が見所。 |

| 管田庵(かんでんあん) |

有沢山荘(島根県) |

松平不昧公が作られた。

路地が見所。 |

| 好文亭 |

青蓮院(京都市) |

苔の路地が見所。 |

| 露滴庵(ろてきあん) |

浄土寺(広島県尾道市)・・外観のみ公開 |

路地景観が見所。 |

| 枕流亭(ちんりゅうてい) |

三宝院(京都市) |

豊臣秀吉「醍醐の花見」で有名。

飛石が見所。 |

直接拝見させていただくのは難しい場所もございます。

写真集などから茶庭を味わってみるのも良いかと思います。

日本文化の素晴らしさを再発見して下さい。

|

東福寺(京都) 重森三玲(作庭)

|

ー参考文献ー「茶庭」 重森三玲著 河原書店

「茶道入門」 田中仙翁

|

|

|

|

file21 炭と香

茶道といえば、お茶を点てるイメージが強いのですが、

湯を沸かすために炭をおこす、炭手前というものがあります。

流派によって違いはありますが、釜の下では炭がこのように組まれています。

風炉

(5月~10月) |

|

風炉の中の灰 |

炉

(11月~4月) |

|

炉の中の灰 |

*1

「たとえ習いにそむくとも、湯のたぎらざる炭は消炭」と宗旦の言葉があります。

不思議なことに炭を上手につぐと火のおこりがよいそうです。

このお手前の最後に炭の上に香を置きます。

やわらかな炭の熱で温められた芳香は心をなごませてくれなす

風炉

(5月~10月) |

香

びやくだん こうぼく

白檀のような香木 |

香合

(香を入れる器)

木地物や漆器類

堆朱・らでん・蒔絵

一閑・古木など

|

↑クリックして下さい。

|

|

炉

(11月~4月) |

香

ねりこう

練香 |

香合

(香を入れる器)

陶器製

交趾・染付・楽焼・

|

↑クリックして下さい。

|

|

茶会で、香合が床にかざってあるのは「炭手前を省略いたします。」という意味だそうです。

最近では、アロマオイルをよく耳にしますが、香は仏教の伝来と共に日本に伝わっています。

アロマ同様、気持をリラックスさせる効果があります。

わざわざたかなくても、香木や練香は微かにですが香ります。

玄関やお部屋の片隅にそっと置いておくのもよいかと思います。 |

↑クリックして下さい。 |

匂い袋 |

そうたん

*1 宗旦…利休の孫。千家中興の祖、侘び茶を完成。

ー参考文献ー「茶道入門」 田中仙翁

|

|

file19 茶事と懐石料理

茶事を簡単にいうと、お客様を招待してお茶を点てて差し上げたり、

食事(懐石)をさしあげてもてなす事をいいます。

三時間から四時間くらい要します。

最近では、茶事の一部である薄茶を点ててもてなす茶会が大半です。

一日の時間の流れの中で、さまざまな茶事があります。

| 朝茶(あさちゃ) |

主に、夏の早朝 |

| 正午の茶事(しょうごのちゃじ) |

正午頃から始まります。 |

| 夜咄(よばなし) |

主に、冬の日没後 |

他にも色々ありますが、初釜などはよく耳にされると思います。

茶道の懐石は一汁三菜が基本でしたが、その後強肴や八寸などが

加えられフルコースになりました。

お茶を美味しく飲んで頂くために用意された食事なので、腹八分目が目安です。

色々な形式はございますが大体この様になっています。

和菓子同様季節感を大切にします。

二品ほどこの時期のものをご紹介させて頂きます。

|

煮物椀 ↓画面を押すと

簡単レシピが出ます。 |

|

|

|

しんじょ・・はんぺんを磨り潰す

丸めてレンジで温める。

人参・筍・蕨・・・茹でておく。

それぞれ盛り合わせ、清まし汁をはる。

|

|

小吸物 |

|

|

|

桜花・・・塩漬けの桜花を水につけ

塩出しする。

生姜・・・すりおりして汁を絞る。

昆布だし汁に淡口醤油と塩で薄

味をつけて注ぐ。

|

茶懐石ではしんじょはとても重要だそうです。

中に入れるものを替えて、季節を楽しんで下さい。

また、はんぺんはタンパク質豊富な白身魚から出来ています。

ちょっとしたアレンジでおしゃれで栄養豊かな食卓に変身です。

ー参考文献ー「茶道入門・正午の茶事」 千宗之 淡交社

「お茶人の友 懐石料理」千登子 世界文化社

|

|

file18 野点と花見 file18 野点と花見

平安時代からすでにあちらこちらに花の名所ができており、貴族達は馬に

乗り花見に出かけていたそうです。

現代での花見は変化していますが、花を愛する心は同じです。

気候が良くなると花の名所では野点が催されることがあります。

野点の席は、場所によっては様子は異なりますが、大体この様になっています。

茶室での茶会ほど堅苦しくないので、小さなお子様連れでも大丈夫かと思います。

お茶会デビューのチャンスです。

また、気の置けない人達やご夫婦でお花を愛でながらお茶を点て楽しむのも

宜しいかと思います。

|

|

・茶碗

・茶筅(お茶を点てる道具)

・茶杓(お茶をすくう茶さじ)

・茶巾(茶碗を拭く布)

・抹茶

・お湯

|

これらの道具があれば大丈夫です。代用のきく物もあります。

お気に入りのお茶碗を見つけるのも楽しいです。

そして、最後に当店の菓子もお伴させて下さい。

花の下で食べる和菓子もまた格別です。

|

|

file17 禅語と書Ⅱ file17 禅語と書Ⅱ

file13の第二段です。二字のものへと進もうと思います。

私どもが比較的目にするものを紹介させていただこうと思います。

読めもしない文字、わかりもしない文句では寂しいので、

勉強させて頂けたらと思っています。

*1おうぎし

王義之氏などの草書字体を参考にしております。

|

|

|

| 一声(いっせい) |

自在(じざい) |

如是(にょぜ) |

動作の中のあるひとのこと

が契機となって、覚えず発

せられる声。

禅では、修行者が、迷いか

ら覚め思わず発せられる

一声。

|

すべての肉体的精神的束

縛を離れた状態。

あらゆるものに対するとら

われを超越して、自らの内

なる力が発せられるよう努

めよ、という教え。 |

かくのごとし。

このまま。

どのとおり。

諸々の現象や物質がそのま

ま真実そのものであること。 |

|

|

|

| 直心(じきしん) |

知足(ちそく) |

無事(ぶじ) |

誠実で素直な心。 |

たることを知る。

満足することを知る人は、

少しも不平不満の心を起

さないため、心に落ち着き

がある。

|

何事も起こらないこと。

人は本来的に仏であり、求め

るべき仏も行うべき道もない

ということ。 |

最近「書道ガールズ」と言って、若い人達に書道が受け入れられています。

書道も楽しいものです。始めてみませんか。

筆.さえきちんと準備すれば、百円ショプで大抵の道具は揃います。

*王義之・・中国東晋の政治家・書家で書道史上最も優れた書家で書聖と

称され、「書道を習う者はまず王義之を学べ」と言われています。

-参考文献ー 「茶席の禅語大辞典」有馬頼成編 淡交社

「書源」藤原鶴来編 二玄社

「禅と茶の文化」古田紹欽 読売選書

|

|

ile14 古帛紗 ile14 古帛紗

古帛紗(こぶくさ)は、茶道の際に濃茶を飲む茶碗をのせたり(流派

によって違いはあります。)

香合などを飾る時敷いたりします。 |

|

*1

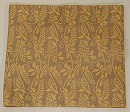

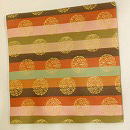

主に、名物裂(めいぶつぎれ)が用いられていましたが、現在は模して作られたものです。

材質や色柄等種類がとても多く華やかです。ほんの一部ですが紹介させて頂きます。

|

|

|

|

覆盆子手錦

(ふくぼんしてにしき)

|

萬代屋純子

(ばんだいやどんす)

|

紹紦朝三暮四文

(しょうは

ちょうさんぼしぶん) |

宝間道

(たからかんとう) |

覆盆子・・木いちご

錦・・二色以上の色糸で

文様を織った織物 |

緞子・・紋織物の事。

茶人の名・茶器銘 家の名を冠にしたり

しています。 |

紹紦・・細かい杉綾状

の地文をもつ

柔らかな織物 |

間道・・縞や格子縞の

織物 |

|

|

|

|

葡萄唐草立涌藤紋

(ぶどうからくさ

たてわくふじもん) |

葡萄唐草立涌藤紋

(ぶどうからくさ

たてわくふじもん) |

二人静

(ふたりしずか) |

縬間道

(しじらかんとう) |

|

|

二人静・・足利八代将軍

軍義政が、

能「二人静」を

舞った時の

衣装 |

縬・・縦横どちらかの糸を

縮ませた織物 |

*1 鎌倉時代から江戸時代中期にかけて渡来した特定の染織物をいう。

織物の種類としては主に、金襴(きんらん)・銀欄(ぎんらん)・緞子(どんす)・間道(かんどう)

などがあります。

ー 参考文献 ー 「茶道入門」田中仙翁 三省堂

|

|

file13 禅語と書Ⅰ file13 禅語と書Ⅰ

以前お話した書(床の間と書画)についてです。

掛軸に書かれている言葉は、中々読むことが難しいです。

字体が変体仮名と呼ばれる、漢字の草書に源を発することが多いためです。

書は、茶の精神とか理想が禅によって培われきたものなので禅語が書かれています。

一字のものから代表的なものを紹介させて頂こうと思います。

|

|

|

|

|

円相 |

一(いち) |

夢(ゆめ) |

|

|

|

|

|

和(わ) |

無(む) |

喝(かつ) |

一文字ですが、奥深い言葉です。

書いて部屋に飾ってみては如何でしょうか。

|

|

file11 炉開きと亥の子餅 file11 炉開きと亥の子餅

炉開きは、茶室の衣替えにあたります。風炉から炉へと変わります。

旧暦10月初めの亥の日(2010/11/9)に炉開きをすると、火事をださず

一年間安全だと言われています。

この風習は中国が起源で、亥の日に餅をついて食し無病息災のおまじないを

したそうです。

炉開きの際、しばしば亥の子餅が使われます。

|

|

|

|

5月~10月 |

11月~4月 |

亥の子は安産や火を守るとされ、亥の日にこたつなどの暖房器具を出す家庭もあります。

またこの時期、万病を除き長寿、子孫繁栄を願い亥の子餅を食べるとよいとされています。

|

|

file9 床の間と書画 file9 床の間と書画

茶の湯は、実に多岐にわたる要素によって構成されています。奥深いものです。

この機会に.、広く、浅くではありますが、ご一緒に勉強してみませんか。

茶道以外でも、きっと役立つと思います。「知る」ことは案外楽しいです。

まず、床の間(座敷の正面上座に床を一段高くした場所)に掛けられた、

掛け軸(書画)についてです。

茶の湯の掛物としての主な書画は、大きく分けると三種類です。

(1) 絵画 ・中国の絵画

・日本の絵画 |

|

* 1

(2) 書 ・墨蹟 ・一行書

・色紙 ・短冊 |

|

* 2

(3) 画賛物

|

|

「掛物.ほど第一の道具はなし.」と千利休の言葉があります。 -[南方録]ー

書画は茶席の主題とされるほどだそうです。

ぼくせき

* 1 墨蹟・・・・・・一般では筆蹟のことですが、茶道では禅僧の書のことです。

がさんもの

* 2 画賛物・・・・画上に、筆者以外の人物が詩歌や感懐などを書き付けているもの。

画も字も同一人物が記したものは自画賛といいます。

ー 参考文献 ー 「茶道入門」田中仙翁 三省堂

|