ile33 ��������

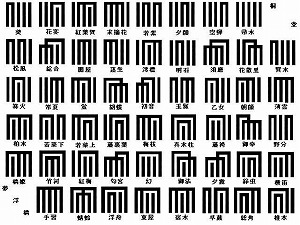

�@���̒��A�P�P���P�����u�ÓT�̓��v�Ɩ@��������܂����B

�@���������L��1008�N11�N1���̍����u��������v�Ɋւ���L�q�����邱�Ƃ���A���̓��Ɍ��߂�ꂽ�����ł��B

�@�w��������x�Ƃ́A��������ɑ嗤�������قڏ�������A���{�̕��y��l��E�n�D�ɍ����������������ꂽ���A

�@���ȕ����i�����w�j�̍ō�����ƌ����Ă��܂��B

�@

�@�{���Ɍ������i�P�`�S�P���j�A�O�i�S�Q�`�T�S���j����l���ɕ`���ꂽ����ł��B

�@�������㖖���ɂ��@�u��������G���v�����삳��܂����B

�@�T�S���̒�����P�`�R��ʂ�I�ѕS���\�}����Ƃ���Ă��܂��B

�P�T���@�H��

|

�R�T���@���� |

�R�X���@�[��

|

�S�O���@��@ |

�S�S���@�|�� |

�S�T���@���P |

�@���������̐����ɂ܂ŕ��y�����]�ˎ���A���������Ƃ̌��т��łT�Q�킩��Ȃ��������}���������܂��B

�������}

|

�@

�@�a�َq�͌ÓT�̉̂ɉr�܂ꂽ�A�������i�����Ƃɍ�炽���̂����X����܂��B

�@�w��������x�ł́A�u���v�i�X���j���u��̎q���v�̖����o�Ă��܂��B

�@���ǂ��̎���ł��^�Ӗ쏻�q��̌������ꂪ�e���܂�Ă��܂����B

�@�ŋ߂ł͑����̕����ꂽ��A�f��▟��Ȃǂ��g�߂Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B

�@�H�̐[�܂�������Ȃ���A�ÓT�̖L�����ɐe����ʼn������B |

��̎q�� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�Q�l�����[�u���{�j�v�@�R��o�Ŏ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����V���i�А��j�v�ÓT�̓�

|

|

file32 �X�y�C��

�@���{�̎Ԃ̖��O�ɂ́A�~���E�f�~�I�E�Z���i�E�t�@�~���A�E�N���X�^�Ȃǂ�������̃X�y�C���ꂪ�g���Ă��܂��B

�@����A�^���{��Ƃ��X�y�C���H��ł̐��Y�����߂��j���[�X���������܂����B

�@���{�l�ƃX�y�C���l�����Ɋ�Ԏp�����Ċ������܂����B

�@�u�����̌�n���ɂ́A�����Ƃ��Ȃ킴������Ȃ��B�v�[�x�c�P�ʁ[

�n�}�i�C�x���A�����j �n�}�i�C�x���A�����j |

�t�������R

|

���� |

�p�G���A �p�G���A |

�T�b�J�[ �T�b�J�[ |

��ȃC���[�W |

�@���[���b�p�̗��j�ƃX�y�C��

�@�EBC�`�R���I�@�@�@���[�}�鍑���x�z���܂��B

�@�E�R�`�S���I�@�@�@�@�Q���}�������E�E�E�S�[�g�l���x�z���܂��B

�@�E�W�`�P�T���I�@�@�@�C�X����������

�@�E�P�S�`�P�U���I�@�@���l�T���X�i�@���v���j

�@�E�P�T���I���@�@�@�@��Ύ�`���ƁE�E�E���G�͑����s���B

�@�E�P�U���I�@�@�@�@�@�V�嗤�E�V�q�H�����E�E�E�X�y�C����������

�@�E�P�W���I�@�@�@�@�@�Y�Ɗv��

�@�E�Q�O���I�@�@�@�@�@�鍑��`�E�E�E���E��W�ʂ̍H�Ƒ卑

���[�}������ |

�u���S�X�吹�� |

�v���h���p��

|

�Z�S�r�A�E�����_�E�^���S�i�Ȃǂ�

�c����Ă��܂��B

�i���[�}�鍑����j |

�S�V�b�N�l���̃J�e�h����

�i13���I�`15���I�Ɍ��z

����Ă��܂��B�j |

���E��̔��p��

�S���E�O���R�ȂǓW�� |

�@�T�b�J�[�̒��c�p������͊C�O�ɍs���ƃT�b�J�[�̑��ɕK�����{�̎���q�˂��邻���ł��B

�@�O���[�o�������i�ޒ��A���������𗬂��鎞�ケ���A�݂��ɑ����̕����d���������Ƃ��d�v�ł��B

�@���̍���m���ē��{��U��Ԃ�ƁA���{�̂��Ƃ������Ă���C�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�Q�l�����[�u���{�j�v�@�R��o�Ŏ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���������̌����l�́v�x�c�P��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�o�ϊϑ��v�啐����Y

|

|

File30�@ �n�C�h���{�[��

�@�ŋ߂ł́A�C���e���A�Ƃ��ĕ����ɃA�N�Z���g��������A���������Ă��Ă��܂��B

�@�A������݂̂��݂����������͂ɖ�����܂��B

�@�ې���������A�L�����Ȃ��A�����킫�ɂ����Ƃ����Ă���u�n�C�h���{�[���v�ɒ��킵�Ă݂܂����B

|

�@�P�C�n�C�h���{�[���A��A�A���̍������

�@�@�@�������܂��B |

|

�@�Q�C��̎O���̈���x��

�@�@�@�u�n�C�h���{�[���v�����܂��B |

|

�@3�C���������A���̍��̓y������

�@�@�@��菜���܂��B |

|

�@4�C���ȂǂŌ��������āu�n�C�h���{�[���v��

�@�@�@�}���܂��B

�@�@�@�\�ʂɍ�����h�~�܂́u�~���I���`�v��

�@�@�@�T���Ă����܂��B |

|

�@5�C�Ă͎����̑��ӂŃJ�[�e���z����

�@�@�@�����𗁂т�����̂��悢�B |

�@�u�n�C�h���{�[���v�͔�r�I�����Ő���ĉ��x���g���܂��B

�@�M�v�炸�Ŋ�̑I�������L����܂��B

�@���ꂩ�珋���Ă̒��˓���������邽�߁A�����ɒu���@������܂��B

�@���C�t�X�^�C���ɉ����A�ǂ�����A���߂��������l���u���ꏊ�⍂�������߂�Ɨǂ������ł��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�Q�l�����[�u���炵�i�r�v�����V���v

|

|

file27�@���̊Ԃ̉�

�@���{�̌����Ɛ��m�̌����̈Ⴂ���A��ؕq�v����́u�W�u���̓N�w�v��

�@�u���{�̌����͕�������͂��߂�B�܂����ɁA�������ǂ����邩�A���ɏ����Ɍ���������T���B

�@

�@���̗l�ɂ��đS�̂��ł�������B���m�͂���Ƃ͐^�t�ɂ܂��S�̂��l����B�v�Ə����Ă���܂����B

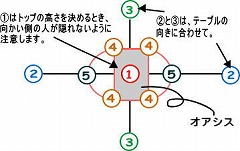

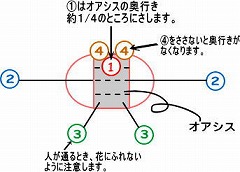

�@�Ԃ��A�����W�����g�ƒ��Ԃɑ����Ⴂ������l�Ɏv���܂��B

�@�t�����[�A�����W�����g�̂�����

|

�e�[�u���̒����̂Ƃ� |

|

�O���̂Ƃ� |

|

|

|

�@�@�@ |

�@���Ԃ̂����

�@�u�ƌ��͂��܂���̂ŁA�����܂Ŋ�{�Ƃ��ĎQ�l�ɂ��ĉ������B���Ƃ͊e���ʼnԂ����R�Ɋy�����v�@�[�R���@�R�[

�@�E���Ԃ͍炫�������Q��J���������悢�B

�@

�E�Ԃ̎�ނ́A���Ȃߕ�����Ȃ����炢���|�C���g�B�������H�����Ăɓ����ꍇ�͗�O�B

�@�E�Ԃ̌`�A�F�̓_�u��Ȃ��悤�ɂ���B

�@

�@�E����͑��t�͗t���Ԃ���������B���R�̎p�ɋ߂Â���B

�@�E���R�̎p�Ƃ����ǂ��Ԃ̌����͂Ȃ�ׂ����ʂɂ���悤�ɂ���B

�@�E�ڗ��t��傫���t�͊�ɂ���B�͂��܂�Ȃ����A�O���ȏ�͊�ɂ���B

�@�E���ׂ̍��ԓ��͍����߂̉ԂŌ����B�����A�����グ�s������������悤�ɂ���B

|

|

|

�@

�@�ؗ�Ȃ����Ԃ�����Θ̂т��������������Ԃ�����܂��B

�@�ŋ߂ł͒j�����킸�A���d���A��ɉؓ������ɍs�������������Ă��Ă��邻���ł��B

�@�Ƃɂ��Ԃ�����Ɩ�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�Q�l�����[�u�W�u���̓N�w�v��ؕq�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�ԉ����������A�����W�����g�v��X

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���Ԃ̂�����v�R���@�R

|

|

File�Q�S�@ �ȒP���F

�@�^�����ȃe�[�u���N���X�́A���N�g���Ă���Ƃ��݂Ȃǂ��ڗ����܂��B

�@�̂Ă�ɂ͂��������Ȃ����A����ƂĎg���Â炢���̂ł��B

�@�����ŁA���߂��S�点�邱�Ƃɂ��܂����B

|

�@�P�C���ɐZ���āi�Q�`�R���j�\�ʂɕt���Ă���

�@�@�@�Ђ≘�����菜���܂��B |

|

�@�Q�C��ɂ����������A�R�[�q�[�i�g���j��

�@�@�@����܂��B

�@�@�@�������߂������͑傳���P�t�ʂ���A

�@�@�@�Z���͍D�݂Œ��߂��ĉ������B

�@�@*�@�R�[�q�[�i�g���j�͒��܂ɓ���Ă�����

�@�@�@�@��ŕЕt�����ł��B

�@�@�@�@

�@�R�C�F������h�����߁A�~���E�o���E����

�@�@�@�������P�t����܂��B

�@4�C�Q�`�R���ς܂��B�@

�@�@�@�i�ς鎞�ԂŐF���ς��܂��B�j

|

|

�@5�C,�V���ɃL�b�`���y�[�p�|��~���āA

�@�@ �`�𐮂�����A�������܂��B |

|

�@6�C���ĕz�����ăA�C�����������܂��B |

�@�ŋ߂́A���ƒ�ŊȒP�ɏo������F�L�b�g�����邻���ł��B

�@���D�݂̐F�ɐ��߂ĕω����y���ނ̂��ǂ����Ǝv���܂��B

�@�z���o�Ԃ�҂��Ă��邩������܂���B

|

|

File�Q�R�@ �ԓ�

�@�l�ނ��Ԃ��������L�^�͔��ɌÂ��悤�ł����A�������㖖���̒��̓�����A

�@

�@�Ԃ��̂��̂���ɂ���G�ߊ��𖡂킢�A��̔��������Ϗ܂����悤�ł��B

�@�Ԃ����Ă��ԓ��ł����A���ۂ��ԓ��ɍ��킹�ĉԂ�I�Ԃ��Ƃ�����܂��B

�@�ԓ��ɂ��F�X�Ȏ�ނ�����܂��B

�@�܂��ꕔ�A�ʐ^�ł��Љ���Ē����Ă���܂��A��������N���b�N���ĉ������B��

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

|

|

|

|

|

��イ��

����

�i�ԓ��̌`��j

|

�݂��Â�

�O����

�i�ԓ��̌`��j

|

�Ђ�����

�H��

�i���̌`��j |

�����݂�

�ێ�

�i���̌`��j |

��イ�݂�

����

�i���̌`��j |

|

|

|

|

|

���ʂ�

�m

�i�ԓ��̌`��j |

�Ƃ�����

����

�i�ԓ��̌`��j |

�Ђ傤����

�Z�\

�i�ԓ��̌`��j |

���т܂���

����

�i�ԓ��̌`��j |

�\����

�i�ԓ��̌`��j |

|

|

|

|

|

��Ԃ�

�ޑD

�i�ԓ��̌`��j |

�ɂ��イ����

��d��

�i�ԓ��̌`��j |

��Ȃ��ɂ��イ

�֖���d

�i�ԓ��̌`��j |

������

�u��

�i�ԓ��̌`��j |

�ЂႭ�͂�

�ڔ�

�i�ԓ��̌`��j |

|

|

|

|

|

��������

�@�S��

�i�ԓ��̌`��j |

������

��t��

�i�ԓ��̌`��j |

�����ł���

����

�i�ԓ��̌`��j |

�т�

����

�i�ԓ��̌`��j |

���炩��

�j��

�i�ԓ��̌`��j |

|

�@�@*���ĈȊO�̉ԓ���u�����ɂ́A����~���܂��B�i���ɂ͗p���Ȃ��j

�@�@�@�A���A�����Ăɂ͗p���邱�Ƃ�����܂��B

�@�F�l�̂���ɂ�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�g�߂ɍ炭�Ԃ����Č��ĉ������B

�@���̊Ԃɂ���Ԃ́A�V�N�Ȑ��C�Ɣ��������������Ă���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�Q�l�����[�u��������v �c���剥

|

|

file22 �с@�U

�@�Ă͗��߂𒅂�@������܂��B�ȑO�Љ�����̓��ڂł��B

�@��͂蔼���т̌��ѕ��ł��B�����т͐F�X�A�����W���o���܂��B

�@���߂�V�����Ȃ��Ă��A�тȂǂ̏�����Ԃ��物�F�ɕς��邾���ł��ω��������܂��B

�@�ȒP�Ȍ��ѕ��Ȃ̂ŁA�傫���Ȃ����ʐ^���݂Ȃ��炨�������������B

�@���Ղ�ɊԂɍ����܂��B

�@�摜���N���b�N����Ƒ傫���Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@��

|

�P�C

�g����菭�����߂�

�c���āA

�̂ɓ��܂��B

|

�Q�C

�����Ă����т��O�p��

�D��グ�܂��B

�@�@ |

�R�C

����������ɒʂ��܂��B

�@�@�@ |

|

�S�C

�������茋�т܂��B

* ��������ƌ��Ԃ̂�

�@�|�C���g�ł��B |

|

�T�C

���������������

���܂��B

|

�U�C

�������d�ɐD��

�d�˂܂��B

* ������F�X��

�@ �y����ʼn������B

�@�@�@ |

�V�C

�̂̒��S���Y���

�܂�܂��B |

|

�W�C

����������܂��B |

|

�X�C

�����������ʂ�

�܂��B |

�P�O�C

�]�����������A�т́@�@�@�Ԃɉ������݂܂��B |

�P�P�C

�`������āA����

�܂��B

|

�@������ؓ����n�߂�j���������Ă��Ă��܂��B�j�������̂����������܂��B

�@���������������̂��̂Ǝv�킸�A�j���̒����p���f�G�ł��B

�@�ŋ߂͐F�X�ȕ����߂܂��邵���ω����Ă����܂��B

�@�����������ł����A�����⏑���Ȃǂ��C�������t���b�V�������Ă���܂��B

|

|

file�Q�O �R�쑐�Ɛ��g��

�@���q�l���u�F�l�ł��y���݉������B�v�Ƒ�Ɉ�Ă�ꂽ���Ԃ������ė��ĉ������܂��B

�@���Ԃ�X���ɏ��点�Ă��������ƁA�u���̉Ԃ��ς�Ă悩�����B�v�Ƃ��q�l�����ʼn������܂��B

�@���Ԃ͐l�Ɛl���Ȃ��S������Ă���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ɂ�������

�@�������A�R�쑐�͒����ԊJ����������u�Ԃ̔��������y���ށu������v���̂���������܂��B

�@�����ł��ƒ�Œ����y���ނ��߂ɒ��ׂĂ݂܂����B

| ���� |

|

|

�[����ɂ����ς��̐������A

������������悤�ɒ�̂ق���

�s���B |

|

�e��

���ԗ� |

| �}������ |

|

|

�}���͍̂������c��\����

�������肵�āA�z���ʐς�

�L�����܂��B |

|

�}���� |

| ��܂� |

|

|

�Ԃɂ���Ă͎�܂肪

�����Ƃ��ǂ��ꍇ������܂��B

���e�̂悤�ȉԂ́A�z���ʐς�

�L���Ȃ�܂��B |

|

���e |

| �n���}�[�ł����� |

|

|

�d���s�̓n���}�[�ł�������

���g�������܂��B |

|

�s�̍d������

�痼�Ȃ� |

| �i�C�t�ŃJ�b�g���� |

|

|

�͂��݂��g�����ꍇ�A

�s���Ԃ�₷���Ԃ�

�Ԃ��ւ����Č��C�̂Ȃ���

�i�C�t�ŃJ�b�g���ċz���ʐς��L�����܂��B

|

|

�s���Ԃ�₷��

�J���[�E�l���l

�Ԃ�ɂ���

�o�� |

| ���g�� |

|

|

�}���̂�Ԃ̒��ŁA

�����g����ɂ�������

�ԍނɒ��ڔM��������Ȃ��悤

���ŕ�݂܂��B

�M���Ɍܕb�`�\�b�ς���A

���Ɉڂ��܂��B |

|

�K�N�A�W�T�C

�X�X�L

�V���N���N

�e

�A�U�~

�����ݑ� |

| �������� |

|

|

�܂��������n���}�[�Ȃǂ�

�������āA���̌㍪����

���ł�������A���Ȃǂ�

��݂��݂܂��B

���͉Ԃ̐F�������₩��

�ۂ��܂��B

��������Ă��琅��

���܂��B |

|

�s�Y��

�j�[�Ȃ� |

| �������� |

|

|

���g���ł��g����ɂ������̂́A

�V�������������A�\�߉Ԃ�

���ŕ��ł����Ă��܂��B

���̌シ���ɐ��Ɉڂ��܂��B

�ԕr�Ɉڂ����͂悭�܂��B |

|

�����g����ɂ���

����

���O

�A�W�T�C�Ȃ�

|

�@ �܂��A�R�쑐���������ň�Ă�̂��y�����ł��B���|�A���̂悤�ȉ₩���͂���܂��A

�@���{�l�D�݂̉��������舤�D�Ƃ��������܂��B

�@�͔|�͉��[����������炨�����낢�Ƃ��낪����ƌ����Ă��܂��B

�@���ꂩ��̎����A�e�n�ŐA�؎s���Â���܂��A�ŋ߂ł͒��������Ԃ��l�b�g�̔����Ă��܂��B

�@��r�I�����A���D�ނ��̂������A�����X�y�[�X�ł���������ɋ߂���Ԃ��Ă�����

�@��Ă₷�����̂�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�Q�l�����[�u�ԉ����������A�����W�����g�v��X

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ |

|

file�P�U�@ ������Ɨ����� file�P�U�@ ������Ɨ�����

�@�Ă����͑傫�����ނɕ����邱�Ƃ��o���܂��B

����

�@�S�y���匴���Ƃ��ďĐ��������́B

�@�����z����������܂��B

�@�@���Ɠ݂������������܂��B

|

�e�n�̎�ȏĕ�

�z�O��(���䌧�j

�Ƃ��Ȃ߂₫

�튊�āi���m���j

�����炫�₫

�M�y���i���ꌧ�j

����₫

�O�g�āi���ꌧ�j

�т���₫

���O���i���R���j

����₫

���Ïāi���ꌧ�j

|

���Z�āi���j

���āE�����āi���s�{�j

���āi�R�����j

�F���āi���������j |

|

����

�@�S�y�Ɍ]�E���E�ΊD�Ȃǂ�

�@�����A1,200�x�ȏ�̍����ŏĐ�

�@�������́B

�@�z�����͂قƂ�ǂ���܂���B

�@�@���Ƌ����I�ȍႦ�������������B

|

�e�n�̎�ȏĕ�

���ˏāi���m���j

�L�c�āi���ꌧ�j

�瓇�q�i���ꌧ�j

��J�āi�ΐ쌧�j

|

|

|

�@���݂ł͐����Ă͈�ʓI�Ɏ�����w���l�ɁA����ɂ���ĕω����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ւ��₫

�@�䂪���쌧�����ɂ��u�����āv���������܂��B

�@��ւ��₫

�@�����ẮA�]���˂̔ˑc�������d�������s�̓��H���A

�@�����ďĂ���������Ăł��B���ĕ��̒������Ă��܂��B

�@����4�N�����I�������d���Ɖ��ߍ����˕ʓ@�I�ё��̖k��

�@����z���܂��B

�@�ȍ~�A�I���Ǝq������X�u�����q�v���P�����Ă���܂��B

�@�����ېV�̔p�˒u���ɂ��A�����I�������Ɖ��߂܂��B

�@���ݒn�̌I�ь����k��O�Ɂu�����āv�Ƃ��čċ����Ă���܂��B

�@���݂�14��m�q���p���ł�������Ⴂ�܂��B

|

�@�@�@�\�O��@������ |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@*1�낭���悤

�@���{�Ő��܂ꂽ�Ă������Z�Ê��Ƃ��āA�@�u���ˁE�튊�E�z�O�E���O�E�M�y�E�O�g�v�@�Ȃǂ�

�@�L���ł��B

�@�ŋ߂ł͓��|�̌����o����q�������邻���ł��B

�@���{�e�n�̗q�������闷���y�������Ǝv���܂��B

�@

�@�@�@*�P�@�Z�Ê��E�E�E�Ó��������Ƃł��鏬�R�y�m�v���������A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�䂪�������Ɋ��ƒn�Ƃ��Đ���ł������Z�J���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���݂���\�I�ȓ�����̐��Y�n�B

|

|

file15 �� file15 ��

�@ �т͓��{�����E�Ɍւ�H�|�̈�ƌ����Ă��܂��B

�@�D��̋Z�p�́A�\�����E�����̐w�H�D�E�\��P�ɂ��łɌ��邱�Ƃ��o���܂��B

�@�т̎��

| �ۑ� |

�瑕�p�Ƃ��čł��i�̍����тł��B |

�ԉňߑ��E���W�̂����� |

| �ܑ� |

�ۑтɑ����čl����ꂽ�тł��B

�\�ʂɔ������͗l������A�����͖��n�ɂȂ��Ă��܂��B |

�U���E�����E�K�⒅ |

| ������ |

���Ɋ����������Г�܂�Ɏd���Ă��тł��B

�y���Ē��߂₷���A�я���ܑт��Z���ł��B |

�ہE����E�t���� |

| ���Б� |

�ыЂЂɒʂ��Ďd���āA�������R�D�T�`�S���[�g�����x��

�J�W���A���ȑтł��B |

�ہE����E���� |

�@���X�̂��q�l�ł��B�ƂĂ������炵���������̂ŏЉ���Ē������ɂ��܂����B

�@���БтŌ���ł��܂��B

�@�@�摜���N���b�N����Ƒ傫���Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@��

|

�P�C

�g���܂c���āA

�̂ɓ��܂��B

�����Ă����т�

�O�p�ɐD��グ

�������茋�т܂��B |

�Q�C

����̕�����

�܂��ă��{�����т�

���܂��B

�@�@�@

�@�@ |

�R�C

�o�������������߂܂��B

���E�������炷��

�Y��ł��B

�@�@�@ |

�S�C

������ʂ��܂��B |

�T�C

�]�����������A�т́@�@�@�Ԃɉ������݂܂��B

��̐��𐮂��܂��B |

�U�C

�ђ��߂ł����ۂ��@�@�@���l�Ɍ`������

���B

���Ō���ł����܂��B�@�@�@ |

�V�C

�т̌��т��A����

�đђ��߂����܂��B |

�@�ŋ߂ł͔��Бт̓J�W���A���ŁA�p�[�e�B�[�p�₨�����p�Ȃǂɍ���Ă���A

�@

�@�ȒP�Ɉ�l�Œ��߂��閣�͂���A�Ⴂ������N�z�̕��܂ōL�����p����Ă��邻���ł��B

�@���o�������̃��[�h���u�ɉ����Ă͔@���ł��傤���B

|

|

file1�Q�@�̕��� file1�Q�@�̕���

�@���{�̓`���|�\�A�̕���������������Љ�������Ē����܂��B

�@�S���̎�ȉ̕����

�@�E�̕�����i2013/�t�����@�����j�i���j�@�@�E��������i�����j�@�@�E�V��������i�����j

�@�E��㏼�|���@�@�E�~�c�|�p����@�@�E���s�l�����@�@�@�E���ۍ��i����j

�@�@����͂��̗l�ȍ\����d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B

�@��ȉ���

�@�E���㕨�@�@�i���Ƃ═�Ƃ̎Љ���A�]�ˎ���̐l�X���猩�����́B�j

�@�E���b���@�@�i�]�ˎ���̒��l�Љ���ނɂ������́B�j

�@�@�����������̕��Ɩ�̕�������A�e�����łR�`�S���ڂ���܂��B

|

�@������̉Ԃт�́A�s��C�V������́u�����h���E���[�}�M�������v�̍�

�@�`�o��{���@�ϒ��M�Ŏg��ꂽ���̂ł��B

�@������Ȃ��Y��ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�O�P�O�^�W�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

�@�̕���ă`�P�b�g���������Ǝv���܂����A�̕�����i�����E���j�Ȃǂł�

�@�ꖋ�����ƌ����̂�����悤�ł��B

�@���ڂ̒��̈�̖��݂̂�������̂ŁA�����œ������݂̂ł����������肵�܂��B

�@���O�Ɍ���֖₢���킹�Ă݂�Ƃ����ł��B�Ⴂ�l����R���Ă��邻���ł��B

|

|

file10 ����.�̎�� file10 ����.�̎��

�@�����͒m�����Z���X�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�u�����̉x�сv�ѐ^���q�@�����Ё[

�@�ޏ��̂悤�ɁA�����������L�x�Ȓm����������Ȃ�ł͂̌��t�ł��B

�@

�@�������A��͂��{�͒m���Ă��������ł��B

|

�@�J�W���A��

�@���i���̗v�f�������ł��B

�@���ꂾ���ɁA�����Ƒ�

�@�����ȂǂŊy���ނ��Ƃ�

�@�ł��܂��B

�@�@�i��j

�@�����̂��m�ÁE������

�@�ό��E���H���E�V���b�s���O

�@�ԉΑ��E���w

|

�@

�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�@�i���߁j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�D��j�@�@ |

�@�J�W���A���`����

�@����E�F���n�͈�Ԋ�

�@�p�͈̔͂��L���Ƃ���

�@�Ă��܂��B

�@�@�i��j

�@�����̂��m�ÁE������

�@�ό��E���H��

�@���Ǝ��̌тɍ��킹��

|

�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�@�i����j�@�@�@�@�@�@�@�@�i�F���n�j���@�@ |

�@���ԁ`�t�H�[�}��

�@�����ȏꏊ�⏭�����܂�

�@���ꏊ�̂��o�����ɁB

�@�@�i��j

�@������E������I��

�@�ό�

|

�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�i�t�������j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�K�⒅�j�@�@�@�@�@ �@�i�F�����j��� |

�@�t�H�[�}��

�@

�@���.�̗瑕

�@�@�i��j

�@�������E���l�� |

�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�@�@�i�����j���@�@�@�@�@�@�@�@�i�U���j |

|

�@�����́A�A���e�B�[�N���������s�����肵�Ă��܂��B

�@�Ăɗ��߂𒅂�悤�ɁA���i���̈�ɉ����Ă݂܂��B

�@�����l�₨�����l�̒\�y�ɂ����Ɩ����Ă��܂��B

|

|

file7 ���ԂƉԓ��� file7 ���ԂƉԓ���

�@���Ԃ͊��o�ł������̂ŁA�����Ԃ̂悤�ɉԌ^������킯�ł͂Ȃ��B

�@�ς��ƐS���ł����A�S�ł�����̂��悢���Ԃł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@[�@�R���@�R�@]

�@�ԓ��ɑ���Ԃ̊p�x

�@�^�̉ԓ��@�@�@�@�@�܂������ɂ����B

�@�i�ӓ�����j

�@

�@�s��̉ԓ��@�@���X���ē���鎖�������B

�@���̍L���ԓ��ɂ����ꍇ�́A��n�����������B

�@�Ƃ͌������̂̒��X����ł��B

�@���ǂ����A�Ԃ�X���ɒu���Ă���ƁA���ȂǂŌ`����܂�܂���B

�@������ƁA�ȗ��Ă��B

�@

|

(�j�����A�ԓ��̑傫���ɍ��킹�Ċۂ߂܂��B)

|

(�ԓ��ɂ���܂��B)

|

�@

�@�@*���@�@�ׂȉԕr�ɂ͎g��Ȃ��ł��������B

�@�@�@�@�@ �ԕr�����߂܂��B���C��t���������B

|

|

file�T �َq���ƕ��C�~ file�T �َq���ƕ��C�~

�@�@�َq���ȂǂC�~�ŕ�ގ��A�傫��������ƂR��ނ���܂��B

�@�@������@�@�@�@�@�@�@���C�~�����Ȃ��ŕ�݂܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@����ѕ���@�@ ��J�����������ԕ�ݕ��ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��r�I�y�������݂܂��B

�@ ����ѕ���@�@�@�\���ɓ�J�������ԕ�ݕ��ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�d���������݂܂��B

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڂ�����ݕ��͂����炩�火

�@�@�@�@http://homepage2.nifty.com/futava/furosiki/method/meth.htm

�@�@���C�~�́A���{�̗ǂ����������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����ѕ�݁j

|

|

file4 �����ƋG�� file4 �����ƋG��

�@�����ɂ́A�G�߂ɂ���āu���܂育�Ɓv������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�䂩��

�@�V�`�W���@�@�@�@�@�����ĕ��i�����ē�����f�ށj�E����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ЂƂ�

�@�U���E�X���@�@�@�@�P���i���n�����Ă��Ȃ������j

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���킹

�@����ȊO�̌��@���i���n�̂��������j

�@�O��P�T�Ԓ��͂ǂ���ɂ��Ă��ǂ������ł��B

�@�ŋ߁A�Ⴂ�����������y����ł�������Ⴂ�܂��B

�@�t�ƏH�́A������̋G�߂ł��B�����ł��o�������܂��B

|