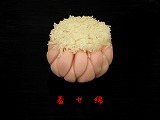

file29 �h�i�܂�݁j

�@���X�ł��̂قǔ������ꂽ�u�Έ߁@�h�v�B������͍�����������������̕���ƂȂ������Ƃ��疼�t���܂����B

�@

�@�h���^�|�Ə�����邱�Ƃ�����悤�ɁA�|�����ޗ��Ƃ���Ă����悤�ł��B

�@�u���ƕ���v�̖���ʁA�ߐ{�^����h�|���g���Đ�̓I���˂��̂ł͂Ɛ̂Ɏv�����͂��܂����B

�@

|

|

|

�������ƕ�����j�ق�� |

�@�܂��A�h�̖��͒��ԂƂ��Ă��g���܂��B

�@�h�͗��t�L�t��ŁA�T���`�U���ɉԂ��炩���P�O���`�P�Q���ɂ͎������܂��B

�@����1�p�����ʂ��S�A��ԐF�̎������܂��B�������邱��F�̒��ԂƂ��Ďg����悤�ł��B

�@�����āA�h�̖��͎��̍ޗ��Ƃ��Ă��g���Ă��܂��B

�@�h���ƌ����A�͎̂]���ō���Ă��܂����B���̖��c�ō����ɂ͒h�����Ƃ������������ł��������܂��B

�@�h���͒����ł͊��~�Ɏg���Ă���܂��B���~�ɂ͓_�O�p�ɁA���Ƒg�ݕ����������܂��B

�@�����~�͐痘�x�͋g�쎆��p�����悤�ł����A���݂͔��Z�����h�����g���Ă���܂��B

�@��ɒY��O�Ŏg���܂����A������Ȃǂł͒Y��O���ȗ�����Ӗ��ō������̂��ď��⏑�@�ɏ����Ă���܂��B

| |

|

|

|

|

�����~�i�h���j |

�����~ |

�������̂��ď����� |

�@

|

�����Ɠ��X�ɉ��̂����u�Έ߁@�h�v�ł��B

�Â����̂ŋC���������t���b�V�����������A���傤�Ǘǂ������������Ǝv���܂��B

�F�l�ɂ����Ȃ����������Ă���������Ɗ���Ă���܂��B

�ǂ�����낵�����肢���܂��B

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�Q�l�����[�u���{�j�v�@�R��o�Ŏ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���킩��@���|�P�Q�����v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u��������v�@�c���剥�@��

|

|

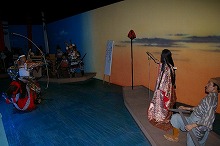

file26�@�_���V�̗R��

�@�a�َq�ɂ͕���ɏd�ˍ��킹����������܂��B�_���V�̏ꍇ�B

�@���|�S���c���i���Ă͋_�����ƌĂ�Ă��܂����B�j�̕s���@�͈��|���b�֑m�s�̊J��ŗL���ł��B

�@�̋_�����̕Еӂ�ɋ`�O�V�Ƃ����m�������A�[���m�s�ɋA�˂�����̐^���s�҂ƂȂ�܂����B

�@������̏C�s�̂Ƃ��ɈӒn���Ȏ҂����āA���n���̏a�`������V�ɑ���܂����B

�@���Ƃ�肻�̊�݂�m��R���Ȃ��A�����ɖ{���ɋ����܂����B

�@�ܕ��얀�C�s���Ȃ�Ζ����Ɏ����ĐH�ׂ�ƁA���ɒ����ɂČ�V�͑傢�Ɋ�сB

�@��������Ƃ��ĕԗ炷��ƁA�C��������Ȃ��炱���H�ׂ�ƁA���̊Â݂͋����قǂł������B

�@����͌얀�̉C�ŏa���Â��Ȃ����̂ł��B

�@���̎�̂��̂��u�_���V�v�Ƃ����̂͋_�����ɏZ��ł������̑m�̌̎��ɂ��ƌ��������������܂��B

|

�@�@�@�s���@�@�����i�L���s�E����j |

�@�@�@

| �@�P�Q�O�N�O�̕s���@ |

|

�@�@�@����Ƌ��� |

�@�@�@�����ƍ��� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

file11�@�F�J���ƈ�̎q�� file11�@�F�J���ƈ�̎q��

�@�F�J���́A�����̈ߑւ��ɂ�����܂��B���F����F�ւƕς��܂��B

�@����10�����߂̈�̓��i2010/1�P/�X�j���F�J��������ƁA�Ύ���������

�@��N�Ԉ��S���ƌ����Ă��܂��B

�@���̕��K�͒������N���ŁA��̓��ɖ݂����ĐH�����a���Ђ̂��܂��Ȃ���

�@���������ł��B

�@�F�J���̍ہA��������̎q�����g���܂��B

|

|

|

|

�@�@�@�@5���`10�� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@11���`4�� |

�@��̎q�͈��Y������Ƃ���A��̓��ɂ����Ȃǂ̒g�[�����o���ƒ������܂��B

�@�܂����̎����A���a�����������A�q���ɉh���肢��̎q����H�ׂ�Ƃ悢�Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

file�W �^�E�s��� file�W �^�E�s���

�@����@�@�@���傤�@�@����

�@�^�@��@�s�@��@���@�Ƃ́A���X�͏����̊������̂���̂悤�ł��B

�@

�@�^�@�@�[���Ȟ����Ő��i

�@�s�@�@�^�Ƒ��̒���

�@���@�@�^�ɂƂ���Ȃ����R�ŕ���Ȍ`

�@���ɂ��A�����E�ؓ��E�뉀�E�G��ȂǓ`���̂��镨�ɂ݂��܂��B

�@���́A���َq�ɂ�����܂��B

�@�^�@�@�@����Ȃǂ̑ł���

�@�s�@�@�@���X��ы�

�@���@�@�@�L����

�@���َq���퐷��ɂ���ꍇ�́A�^�̂��̂����������ɂ��܂��B

�@���َq�̐��́A���q�l�̐���菭���]���ڂ��悢�悤�ł��B

�@�@* ���ƒ�ł��A�i�F���y���݂Ȃ��炨�g���������B

�@ �@�@�R�[�q��g���ɓY����̂��ꋻ�ł��B

�@�@�@ |

|

|

|

�@file6 �a�َq�̗��j �@file6 �a�َq�̗��j

�@�ꕶ�����@�@�@�@�@�ŏ��A��̎��Ȃǂ̉ʎ���������Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@���̂����ꕶ����ӊ��A�ۑ��⎝���^�т̂悢�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �c�q��݂̌��^�����������܂��B

�@���������@�@�@�@�@�����g��ɂ��u���َq�i���炭�����́j�v��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�Ă┞�̕��̐��n���`�ǂ�A���ŗg�������H�i�Ȃǂ�����܂����B

�@���q�����@�@�@�@�@ �T�@�ƂƂ��ɓ`������َq������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����́A�_�S�Ō���̂悤�ɍʂ�̂���Ö��̑����َq�ł�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����܂���ł����B

�@���������@�@�@�@�@����ɍH�v����A��������̉������\�����o���n�߂܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �r㻂��\���̌��^������܂����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �U�r�G���̗����ȍ~�A��̒������H�i���䂪���Ɏ������܂�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�J�X�e���E�p���E�r�X�P�b�g�E�������E�L�����Ȃǂł��B

�@�]�ˎ����@�@�@�@�@�]�ˎ��㒆���A���̓��̔��W�ƂƂ��ɒ��l�̔��ӎ��ɂ����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �َq���������n�߂܂����B

�@���������@�@�@�@�@�m�َq�ɑ��āA�a�َq�������t����ʂ̍��ꎫ�T�Ɍf�ڂ���܂����B

|

|

file3 �𖼌��Ɠ����� file3 �𖼌��Ɠ�����

�@������\�ܓ���̖������A�u���H�̖����v�i�𖼌��j�ƌ����܂��B

�@�\�ܖ�ɁA�������܂�䊁i�������j�������Č����c�q�E�q���E�}���Ȃǂ��O��ɐ���܂����B

�@�q���́A��̂܂������ߔ�i���ʂ����j���O��ɐ����Ă������镗�K������܂����B�@

�@�V�̌b�݂ŏo�����앨�Ɋ��ӂ��A���ɕ�����ƌ����Ӗ��ł��B

�@���̕��K�����u�𖼌��v�ƌ�����悤�ɂȂ�܂����B

�@���Ȃ݂ɁA����㌎�\�O��̌����u�������v�ƌ����Ă��܂��B

�@���n�̎����̈Ⴂ����̂悤�ł��B

�@*�n���ɂ���ČĂі��ɈႢ�͂���悤�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

file2 �d�z�̐ߋ�ƒ����� file2 �d�z�̐ߋ�ƒ�����

�@�̂̒����ł́A�z�̐����i��j�̏d�Ȃ������邽�߁A���ׂ̍s�����s���Ă��܂����B

�@�P���V���E�E�E�����̐ߋ�

�@�i�P�������͂P����ʊi�Ƃ��܂��j

�@�R���R���E�E�E���̐ߋ�i�ЂȍՂ�j

�@�T���T���E�E�E�Ҋ��̐ߋ�i�[�߂̐ߋ�j

�@�V���V���E�E�E���̐ߋ�i���Ȃ��j

�@�X���X���E�E�E�e�̐ߋ�i�d�z�̐ߋ�j

�@�����炪�ܐߋ��ƌ����Ă��܂��B

�@����㌎����i2010/�P�O/�P�U�j���d�z�̐ߋ��ł��B

�@

�@�d�z�̑O��A�e�Ԃ̏�ɖȂ�u���A��I�E���I���܂��̂��A

�@�u�����ȁv�ƌĂсA���̖ȂŐg��@���ƁA����₩�ɘV��������Ƃ���܂����B

�@�e���ۂ������蕨�̏�ɁA�������ڂ��ȂɌ����ĂĂ����Ă���B

�@�u�����ȁv�Ƃ����邱�̂��َq�́A�e�ɂ܂��`���ɂ��₩��o���܂����B

�@�������F���Ă��̂��َq�ł������i����̂��ꋻ�ł�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

file1 ���͂��Ƃڂ��� file1 ���͂��Ƃڂ���

�@

�@���͂��Ƃڂ��݂́A�������̂Ȃ̂��ƌ���������ʓI�ł��B

�@�܂�A�H�ׂ鎞���̖��Ȃ̂ł��B

�@�ڂ����́A���O�̉ԍ炭�t�̂��ފ݂ɐH�ׂ邩��u���O�݁v�ƌ����Ă��܂��B

�@���͂��́A���̉ԍ炭�H�̂��ފ݂ɐH�ׂ邩��u�����v�ƌ����Ă��܂��B

�@�t�̔ފ݂͔_��Ƃ��n�܂鎞���ŁA�H�̔ފ݂͎��n�̎����ł��B

�@���̎����A�����̐Ԃ͍ЊQ���g�ɍ~�肩����Ȃ��悤�ɁA�������̈Ӗ����������̂ŁA

�@���͂��i�ڂ��݁j��H�ׂ�K�����ł����悤�ł��B

�@���ɐ\�������܂���B���X�ł́A���͂��i�ڂ��݁j�͈����Ă���܂���B

�@�������N�A�Q�����������߂ɂȂ邨�q�l����������Ⴂ�܂��B

�@���ƒ�ŁA�㎿���Q���g���Ă��͂��i�ڂ��݁j������Ă݂܂��B

�@

|