|

File1 〜File10 File1 〜File10 |

|

|

|

|

|

file10 着物.の種類

着物は知識よりセンスです。

−「着物の悦び」林真理子 光文社ー

彼女のように、着物を愛し豊富な知識がある方ならではの言葉です。

しかし、やはり基本は知っておきたいです。

|

カジュアル

普段着の要素が強いです。

それだけに、着物と帯

小物などで楽しむことが

できます。

(例)

お茶のお稽古・お茶会

観劇・お食事・ショッピング

花火大会・初詣

|

(浴衣) (織り) |

カジュアル〜中間

小紋・色無地は一番活

用の範囲が広いとされ

ています。

(例)

お茶のお稽古・お茶会

観劇・お食事

卒業式の袴に合わせる

|

(小紋) (色無地)後ろ |

中間〜フォーマル

正式な場所や少し改まっ

た場所のお出かけに。

(例)

お茶会・結婚披露宴

観劇

|

(付け下げ) (訪問着) (色留袖)後ろ |

フォーマル

第一.の礼装

(例)

結婚式・成人式 |

(留袖)後ろ (振袖) |

|

着物のルールは日々変わっていっているようです。

昨今は、アンティーク着物が流行ったりしています。

夏に浴衣を着るように、普段着の一つに加えてみませんか。

おばあ様やおかあ様の箪笥にきっと眠っています。

|

|

file9 床の間と書画

茶の湯は、実に多岐にわたる要素によって構成されています。奥深いものです。

この機会に.、広く、浅くではありますが、ご一緒に勉強してみませんか。

茶道以外でも、きっと役立つと思います。「知る」ことは案外楽しいです。

まず、床の間(座敷の正面上座に床を一段高くした場所)に掛けられた、

掛け軸(書画)についてです。

茶の湯の掛物としての主な書画は、大きく分けると三種類です。

(1) 絵画 ・中国の絵画

・日本の絵画 |

|

* 1

(2) 書 ・墨蹟 ・一行書

・色紙 ・短冊 |

|

* 2

(3) 画賛物

|

|

「掛物.ほど第一の道具はなし.」と千利休の言葉があります。 −[南方録]ー

書画は茶席の主題とされるほどだそうです。

ぼくせき

* 1 墨蹟・・・・・・一般では筆蹟のことですが、茶道では禅僧の書のことです。

がさんもの

* 2 画賛物・・・・画上に、筆者以外の人物が詩歌や感懐などを書き付けているもの。

画も字も同一人物が記したものは自画賛といいます。

ー 参考文献 ー 「茶道入門」田中仙翁 三省堂

|

|

file8 真・行・草

しん ぎょう そう

真 ・ 行 ・ 草 とは、元々は書道の漢字書体からのようです。

真 端正な楷書で正格

行 真と草の中間

草 型にとらわれない自由で風雅な形

他にも、茶道・華道・庭園・絵画など伝統のある物にみられます。

実は、干菓子にもあります。

真 落雁などの打ち物

行 寒氷や錦玉

草 有平糖

干菓子を二種盛りにする場合は、真のものを向こう側にします。

干菓子の数は、お客様の数より少し余分目がよいようです。

* ご家庭でも、景色を楽しみながらお使い下さい。

コーヒや紅茶に添えるのも一興です。

|

|

|

|

file7 茶花と花入れ

茶花は感覚でいれるもので、いけ花のように花型があるわけではない。

ぱっと心が打たれる、心でいけるのがよい茶花である。

[ 山藤宗山 ]

花入に対する花の角度

真の花入 まっすぐにいれる。

(胡銅や青磁)

行や草の花入 やや傾けて入れる事が多い。

口の広い花入にいれる場合は、木を渡すか中筒を。

とは言うものの中々難しいです。

私どもも、花を店頭に置いてあると、風などで形が定まりません。

ちょっと、簡略てす。

|

(針金を、花入の大きさに合わせて丸めます。)

|

(花入にいれます。)

|

*注 繊細な花瓶には使わないでください。

花瓶を傷めます。お気を付け下さい。

|

|

file6 和菓子の歴史

縄文時代 最初、木や草の実などの果実が味わわれていました。

稲作のつたわる縄文時代晩期、保存や持ち運びのよい、

団子や餅の原型が見いだせます。

平安時代 遣唐使らにより「唐菓子(からくだもの)」や、

米や麦の粉の生地を形どり、油で揚げた加工品などがありました。

鎌倉時代 禅宗とともに伝わった菓子が現れました。

これらは、点心で現代のように彩りのある甘味の多い菓子では

ありませんでした。

室町時代 次第に工夫され、小豆あんの塩味の饅頭が出来始めます。

羊羹や饅頭の原型が現れました。

ザビエルの来朝以降、南蛮の珍しい食品が我が国に持ち込まれます。

カステラ・パン・ビスケット・金平糖・有平糖などです。

江戸時代 江戸時代中頃、茶の湯の発展とともに茶人の美意識によって

菓子も具現化され始めました。

明治時代 洋菓子に対して、和菓子言う言葉が一般の国語辞典に掲載されました。

|

|

file5 菓子箱と風呂敷 file5 菓子箱と風呂敷

菓子箱などを風呂敷で包む時、大きく分けると3種類あります。

平包み 風呂敷を結ばないで包みます。

一つ結び包み 一カ所だけを結ぶ包み方です。

比較的軽い物を包みます。

二つ結び包み 十字に二カ所を結ぶ包み方です。

重たい物を包みます。

詳しい包み方はこちらから↓

http://homepage2.nifty.com/futava/furosiki/method/meth.htm

風呂敷は、日本の良き生活文化です。

(一つ結び包み)

|

|

file4 着物と季節 file4 着物と季節

着物には、季節によって「決まりごと」があります。

ゆかた

7〜8月 薄い夏物(薄くて透ける素材)・浴衣

ひとえ

6月・9月 単衣(裏地がついていない着物)

あわせ

それ以外の月 袷(裏地のついた着物)

前後1週間程はどちらにしても良いそうです。

最近、若い方も着物を楽しんでいらっしゃいます。

春と秋は、お茶会の季節です。着物でお出かけしませんか。

|

|

ile3 芋名月と豆名月

旧暦八月十五日夜の満月を、「中秋の名月」(芋名月)と言います。

十五夜に、お月さまに芒(すすき)を飾って月見団子・子芋・枝豆などを三宝に盛りました。

子芋は、皮のまま蒸した衣被(きぬかつき)を三宝に盛ってお供える風習がありました。

天の恵みで出来た作物に感謝し、月に捧げると言う意味です。

この風習から「芋名月」と言われるようになりました。

ちなみに、旧暦九月十三夜の月は「豆名月」と言われています。

収穫の時期の違いからのようです。

*地方によって呼び名に違いはあるようです。

|

|

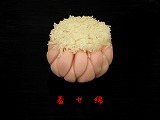

file2 重陽の節句と着せ綿

昔の中国では、陽の数字(奇数)の重なりを避けるため、避邪の行事が行われていました。

1月7日・・・七草の節句

(1月だけは1日を別格とします)

3月3日・・・桃の節句(ひな祭り)

5月5日・・・菖蒲の節句(端午の節句)

7月7日・・・笹の節句(たなばた)

9月9日・・・菊の節句(重陽の節句)

こちらが五節句と言われています。

旧暦九月九日(2010/10/16)は重陽の節句です。

重陽の前夜、菊花の上に綿を置き、夜露・朝露を含んだものを、

「着せ綿」と呼び、この綿で身を拭うと、肌つややかに老いも去るとされました。

菊を象った練り物の上に、白いそぼろを綿に見立ててかけてある。

「着せ綿」といわれるこのお菓子は、菊にまつわる伝説にあやかり出来ました。

長寿を祈ってこのお菓子でお茶を喫するのも一興です

|

|

file1 おはぎとぼた餅

おはぎとぼた餅は、同じものなのだと言う説が一般的です。

つまり、食べる時期の問題なのです。

ぼた餅は、牡丹の花咲く春のお彼岸に食べるから「牡丹餅」と言われています。

おはぎは、萩の花咲く秋のお彼岸に食べるから「お萩」と言われています。

春の彼岸は農作業が始まる時期で、秋の彼岸は収穫の時期です。

この時期、小豆の赤は災害が身に降りかからないように、魔除けの意味があったので、

おはぎ(ぼた餅)を食べる習慣ができたようです。

誠に申し訳ございません。当店では、おはぎ(ぼた餅)は扱っておりません。

ただ毎年、餡をお買い求めになるお客様がいらっしゃいます。

ご家庭で、上質の餡を使っておはぎ(ぼた餅)を作ってみませんか。

|